728x90

반응형

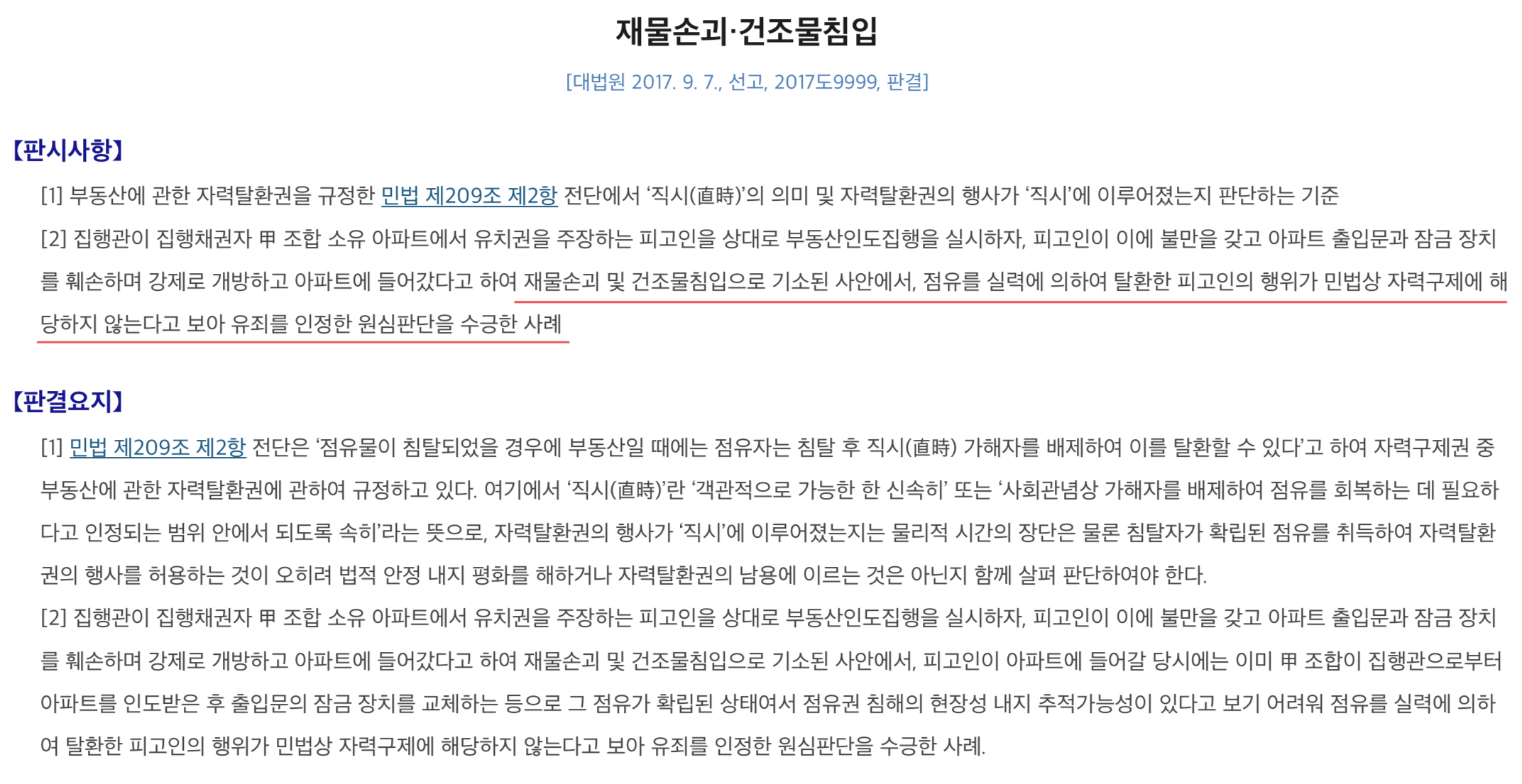

형법 제1조 제2항 및 제8조에 의하면, 범죄 후 법률의 변경에 의하여 형이 구법보다 가벼운 때에는 원칙적으로 신법에 따라야 하지만, 신법에 경과규정을 두어 이러한 신법의 적용을 배제하는 것도 허용되는 것으로서, 형벌법규의 형을 종전보다 가볍게 개정하면서 그 부칙에서 개정된 법의 시행 전의 범죄에 대하여는 종전의 형벌법규를 적용하도록 규정한다 하여 형벌불소급의 원칙이나 신법우선의 원칙에 반한다고 할 수 없다.

(대법원 2013. 7.11. 2011도15056 자본시장법 제정 사건)

범죄행위시와 재판시 사이에 여러 차례 법령이 개정되어 형의 변경이 있는 경우에는 형법 제1조 제2항에 의하여 그 전부의 법령을 비교하여 그 중 가장 형이 가벼운 법령을 적용하여야 한다.

(대법원 2012. 9.13. 2012도 7760 특강법 수회 개정 사건)

퇴거불응죄(제319조 제2항)와 집합명령위반죄(제145조 제2항)는 진정부작위범이지만 형법상 미수범 처벌 규정이 존재한다.(제322조, 제149조) 부진정부작위범은 얼마든지 미수가 인정될 수 있다. 살인을 부작위로 했으나 살아난 경우 살인미수죄가 성립한다.

가. 형법 제19조에 의하여 각 행위는 미수범이 되나 과실범의 미수는 처벌되지 않으므로 모두 무죄가 된다.

라. 선행 교통사고와 후행 교통사고 중 어느 쪽이 원인이 되어 피해자가 사망에 이르게 되었는지 밝혀지지 않은 경우 후행 교통사고를 일으킨 사람의 과실과 피해자의 사망 사이에 인과관계가 인정되기 위해서는 후행 교통사고를 일으킨 사람이 주의의무를 게을리하지 않았다면 피해자가 사망에 이르지 않았을 것이라는 사실이 증명되어야 하고, 그 증명책임은 검사에게 있다(대법원 2007.10.26, 2005도8822).

결과적 가중범이란 고의에 의한 기본범죄에 의하여 행위자가 예견하지 못했던 중한 결과가 발생한 경우에 그 형이 가중되는 범죄를 말한다.

이는 중한 결과가 고의적인 기본범죄에 전형적으로 내포된 잠재적인 위험의 실현이라는 점에서 단순한 과실범보다 행위반가치가 크기 때문에 같은 결과를 실현한 경우보다 가중처벌 하는 것이다.

이러한 결과적 가중범이 성립되기 위해서는 첫째, 고의의 기본범죄가 성립하여야 하는데, 기본범죄는 미수·기수를 불문한다.

따라서 기본범죄가 미수에 그친 때에도 결과적 가중범이 성립한다.

판례도 “강간이 미수에 그친 경우라도 그 수단이 된 폭행에 의하여 피해자가 피해를 입었으면 강간치상죄가 성립하는 것이며, 미수에 그친 것이 피고인의 자의로 실행에 착수한 행위를 중지한 경우이든 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못한 경우이든 가리지 않는다.”라고 하여(대법원 1988. 11. 8. 선고 88도1628 판결, 1999. 4. 9. 선고 99도519 판결, 2003. 5. 30. 선고 2003도1256 판결), 기본범죄의 미수에 의하여 중한 결과가 발생한 경우에는 결과적 가중범의 기수가 성립한다고 하고 있다. 둘째, 중한 결과가 발생하여야 한다. 중한 결과는 과실에 의한 경우가 대부분이지만 부진정결과적 가중범의 경우에는 고의에 의해서도 발생할 수 있다. 셋째, 행위와 결과사이에 인과관계가 인정되어야 하며 인과관계가 인정된 후 중한 결과를 행위자에게 객관적으로 귀속시킬 수 있어야 한다. 마지막으로, 중한 결과에 대한 예견가능성이 인정되어야 한다(대법원 1997. 6. 24. 선고 97도1075 판결, 2002. 10. 25. 선고 2002도4089 판결).

따라서 위 사안에서 甲은 기본범죄인 강간죄가 비록 그의 자의에 의하여 중지되었다고 하여도 상해의 중한 결과가 발생한 경우에 해당하므로, 강간치상죄로 처벌될 가능성이 크다고 하겠다.

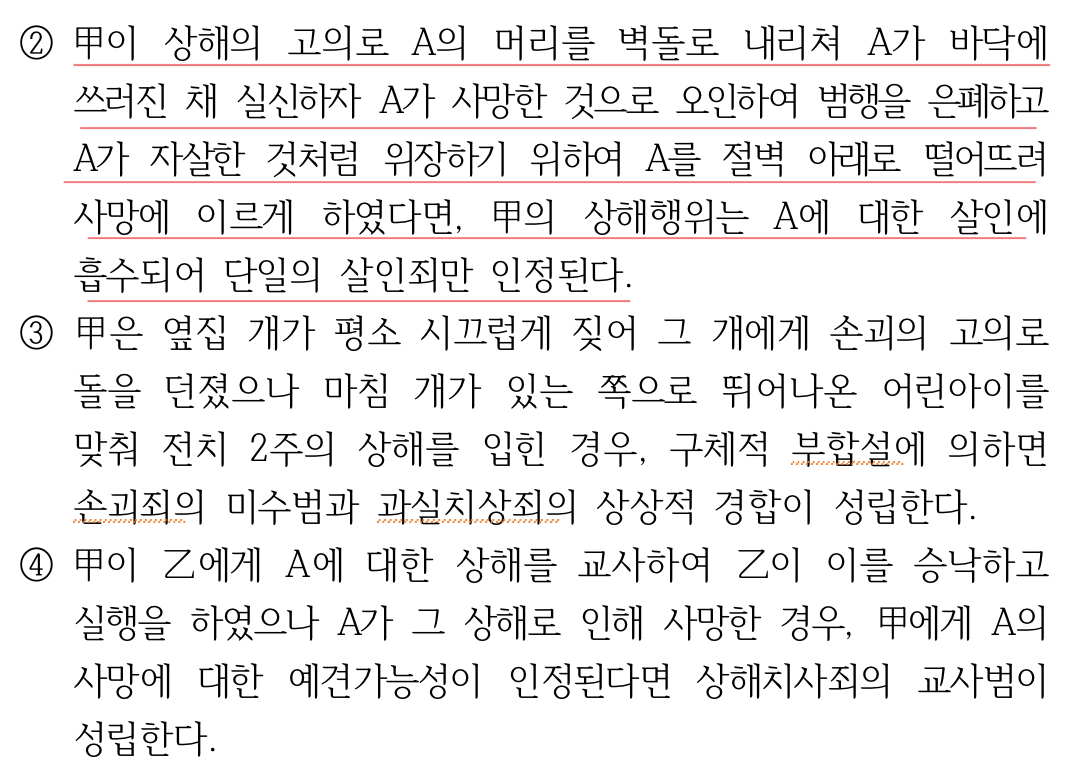

피고인이 피해자에게 우측 흉골골절 및 늑골골절상 등의 상해를 가함으로써 피해자가 바닥에 쓰러진 채 정신을 잃고 빈사상태에 빠지자, 피해자가 사망한 것으로 오인하고, 피고인의 행위를 은폐하고 피해자가 자살한 것처럼 가장하기 위하여 피해자를 베란다 밑 약 13m 아래의 바닥으로 떨어뜨려 뇌손상 및 뇌출혈 등으로 사망에 이르게 하였다면 피고인의 행위는 포괄하여 단일의 상해치사죄에 해당한다.

(대법원 1994.11. 4. 94도2361 낙산비치호텔 사건)

가. 전기통신금융사기(이른바 보이스피싱 범죄)의 범인이 피해자를 기망하여 피해자의 돈을 사기이용계좌로 송금 · 이체받은 후 그 계좌에서 현금을 인출하였다고 하더라도 이는 사기의 피해자에 대하여 따로 횡령죄를 구성하지 아니한다. 그리고 이러한 법리는 사기범행에 이용되리라는 사정을 알고서도 자신 명의 계좌의 접근매체 를 양도함으로써 사기범행을 방조한 종범이 사기이용계좌로 송금된 피해자의 돈을 임의로 인출한 경우에도 마찬가지로 적용된다.

(대법원 2017. 5.31. 2017도3045 보이스피싱 사건I)

나.

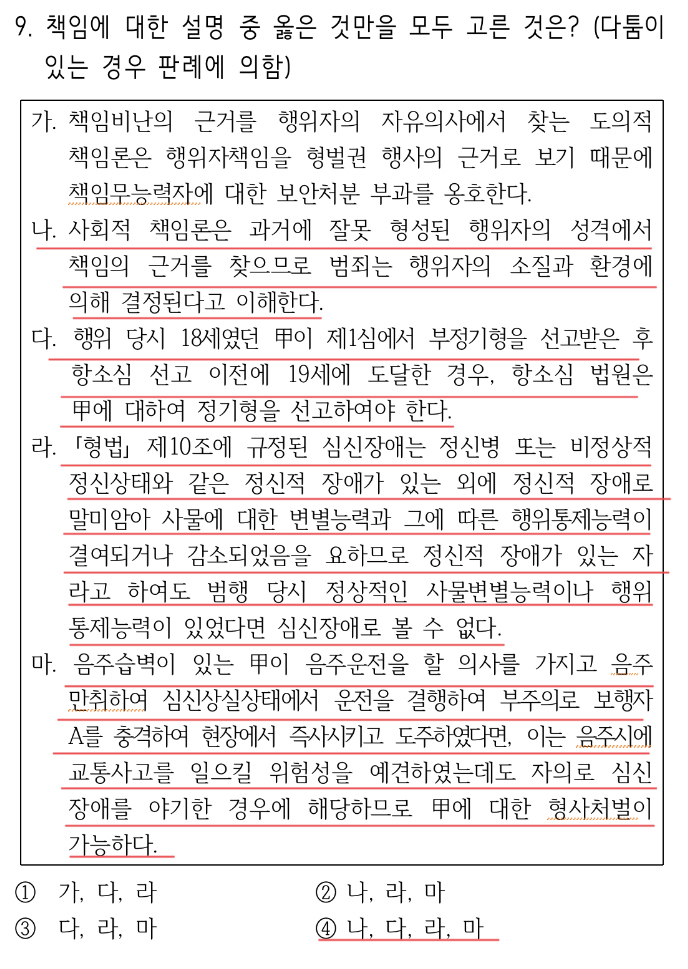

나) 사회적 책임론

사회적 책임론은 '책임'이란 인간의 반사회적 성격에 대하여 가하여지는 사회적 비난이고 . 책임의 근거를 소질과 환경에 의해서 결정된 행위자의 반사회적 성격에 두는 견해이다. 이 학설에 의하면 책임의 근거는 개개의 구체적 행위가 아니라 소질과 환경에 의하여 결정된 행위자의 반사회적 성격에 있고(결정론), 책임비난의 대상은 개개의 행위가 아니라 사회적으로 위험한 성격을 가진 행위자에게 있다고 본다(행위자책임론). 또한 사회적으로 위험한 성격을 가진 책임무능력자에 대해서도 사회방위처분인 보안처분이 필요하므로 책임능력을 형벌능력으로 보며, 형벌과 보안처분은 양적으로만 구별된다는 견해이다(형벌과 보안처분 일원론).

다)

라) 정신적 장애가 있는 자라고 하여도 범행 당시 정상적인 사물변별능력과 행위통제능력이 있었다면 심신장애로 볼 수 없다.

(대법원 2013. 1.24. 2012도12689 성주물성애증 사건)

마) 피고인이 음주운전을 할 의사를 가지고 음주만취한 후 운전을 결행하여 교통사고를 일으켰다면 피고인은 음주시에 교통사고를 일으킬 위험성을 예견하였는데도 자의로 심신장애를 야기한 경우에 해당하므로 형법 제10조 제3항에 의하여 심신장애로 인한 감경 등을 할 수 없다.

(대법원 2007. 7.27. 2007도4484 음주만취후 운전사건II)

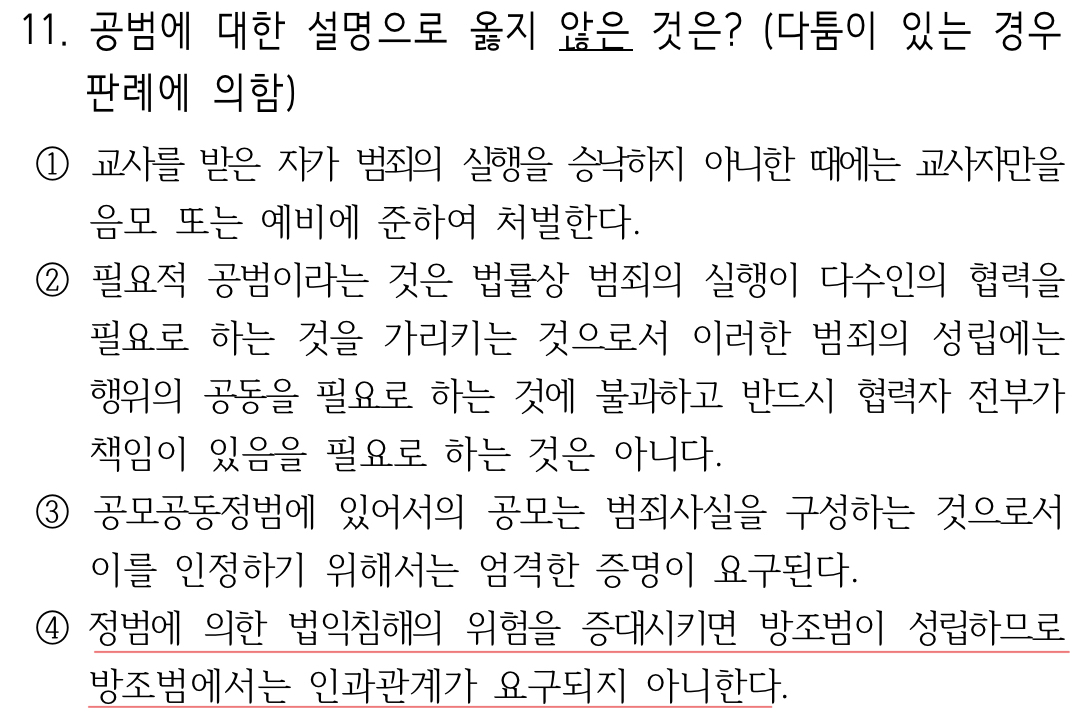

방조범에게는 자신의 방조행위에 대한 '방조의 고의'와 정범의 실행행위에 대한 '정범의 고의'가 있어야 한다(이중의 고의설, 통설)

가) 공동정범은 2인 이상이 공동하여 죄를 범하는 것으로서, 공동정범이 성립하기 위하여는 주관적 요건으로서 공동가공의 의사와 객관적 요건으로서 공동의사에 기한 기능적 행위지배를 통한 범죄의 실행사실이 필요하고, 공동가공의 의사는 타인의 범행을 인식하면서도 이를 제지하지 아니하고 용인하는 것만으로는 부족하고 공동의 의사로 특정한 범죄행위를 하기 위하여 일체가 되어 서로 다른 사람의 행위를 이용하여 자기의 의사를 실행에 옮기는 것을 내용으로 하는 것이어야 한다.

(대법원 2014. 5.16. 2012도3676)

나 ) 비신분자가 신분자에게 가담한 경우

가중적 신분의 경우: 甲이 乙과 공모하여(또는 교사 · 방조하여) 乙의 부(父) 丙을 살해한 경우 甲은 보통살인죄의 공동정범(또는 교사· 방조범)이 되고, 乙은 존속살해죄의 공동정범(또는 정범)이 된다(통설. 다만, 판례에 의할 때에는 甲도 존속살해죄의 공동정범 또는 교사 · 방조범이 된다)

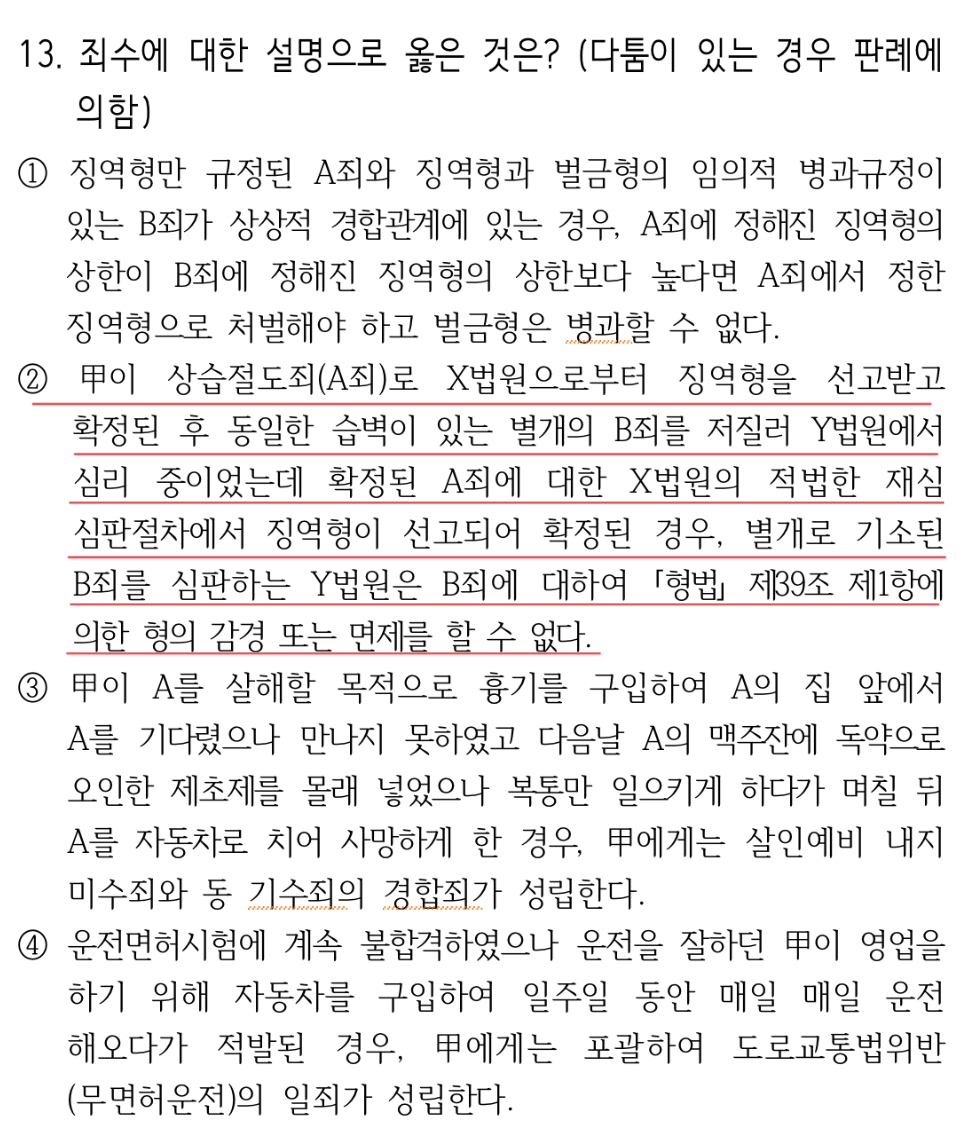

상습범이라 함은 어느 기본적 구성요건에 해당하는 행위를 한 자가 그 범죄행위를 반복하여 저지르는 습벽, 즉 상습성이라는 행위자적 속성을 갖추었다고 인정되는 경우에 이를 가중처벌 사유로 삼고 있는 범죄유형을 가리키는 것이므로, 상습성이 있는 자가 같은 종류의 죄를 반복하여 저질렀다 하더라도 상습범을 별도의 범죄유형으로 처벌하는 규정이 없는 한 그 각 죄는 원칙적으로 별개의 범죄로서 경합범으로 처단할 것이다

(대판 2012.5.10, 2011도12131 럭키폴더 사건)

피해자가 13회에 걸쳐 피고인으로부터 졸피뎀(Zol- pidem) 성분의 수면제가 섞인 커피를 받아 마실 때마다 잠이 든 이후의 상황에 대해서 제대로 기억하지 못하였고, 가끔 정신이 희미하게 든 경우도 있었으나 자신의 의지대로 생각하거나 행동하지 못한 채 곧바로 기절하다시피 다시 깊은 잠에 빠졌고, 결국 반복된 약물 투약과 그에 따른 강간 또는 강제추행 범행으로 외상 후 스트레스 장애까지 입은 것으로 보이는 경우, 이는 강간치상죄나 강제 추행치상죄에서 말하는 상해에 해당한다

(대판 2017. 6.29, 2017도3196 졸피템 수면제 사건 I)

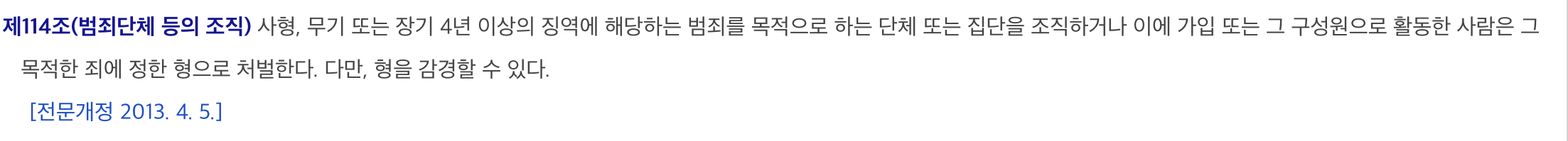

범죄단체조직죄 소정의 '범죄를 목적으로 하는 단체'라 함은 특정다수인이 일정한 범죄를 수행한다는 공동 목적 아래 이루어진 계속적인 결합체로서 그 단체를 주도하는 최소한의 통솔체제를 갖추고 있음을 요한다.

(대법 원 1985.10. 8. 85도1515 4인 어음사기 공모사건)

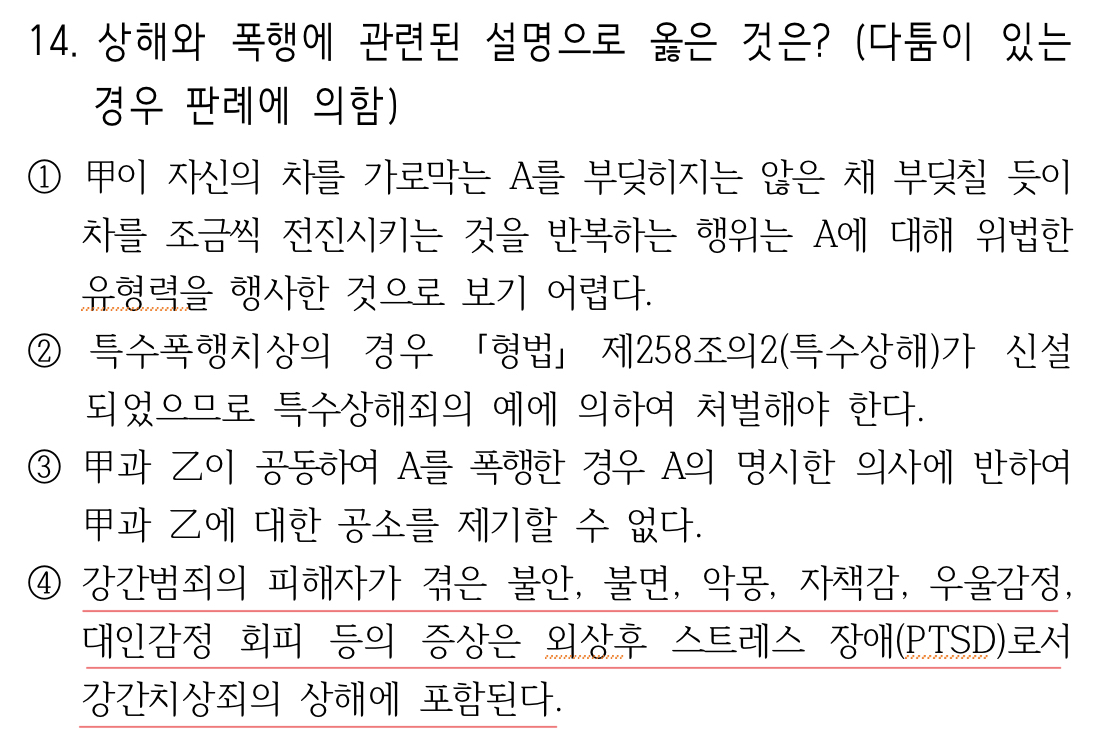

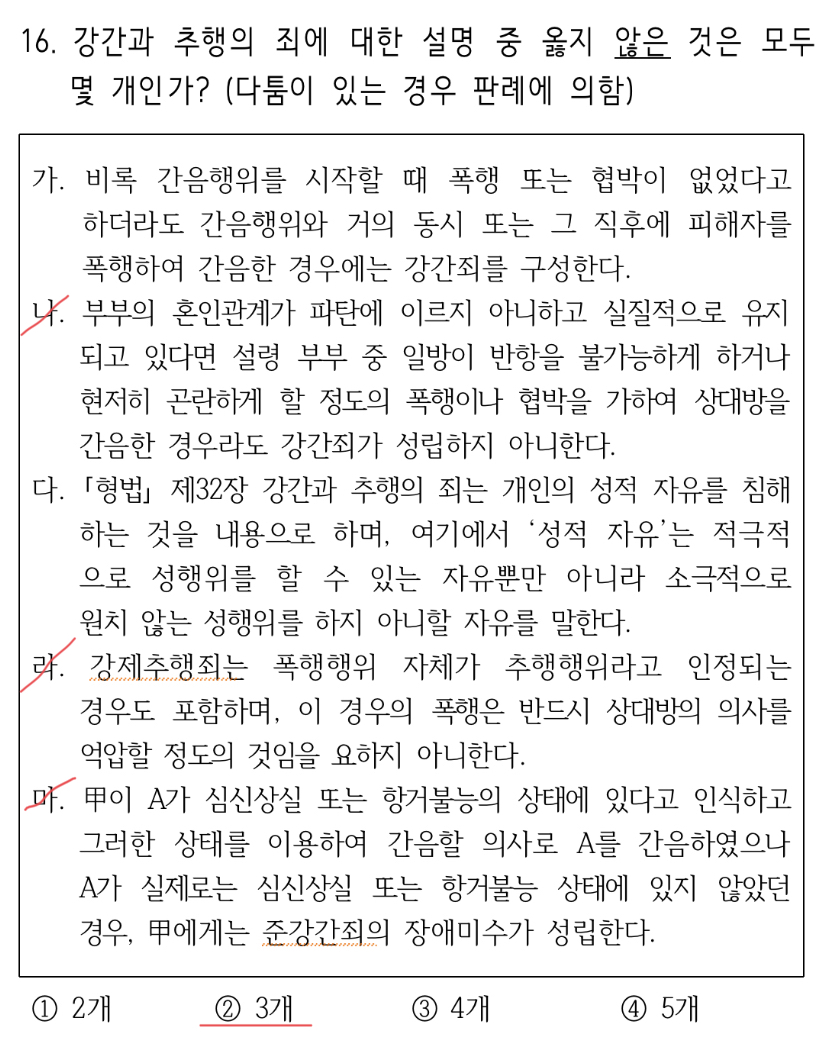

나. 혼인관계가 파탄된 경우뿐만 아니라 혼인관계가 실질적으로 유지되고 있는 경우에도 남편이 반항을 불가능하게 하거나 현저히 곤란하게 할 정도의 폭행이나 협박을 가하여 아내를 간음한 경우에는 강간죄가 성립한다

[대판 2013.5.16, 2012도14788(전합) 안산 와이프 강간 사건].

라. 상대방에 대하여 폭행 또는 협박을 가하여 추행행위를 하는 경우에 강제추행죄가 성립하려면 그 폭행 또는 협박이 항거를 곤란하게 할 정도일 것을 요하고, 그 폭행· 협박이 피해자의 항거를 곤란하게 할 정도의 것이었는지 여부 역시 그 폭행· 협박의 대용과 정도는 물론, 유형력을 행사하게 된 경위, 피해자와의 관계, 추행 당시와 그 후의 정황 등 모든 사정을 종합하여 판단하여야 한다

(대판 2007.1.25, 2006도5979 1인 3역 강간 사건)

마. 피고인이 피해자가 심신상실 또는 항거불능의 상태에 있다고 인식하고 그러한 상태를 이용하여 간음하였으나 피해자가 실제로는 심신상실 또는 항 거불능의 상태에 있지 않았다면 이는 실행의 수단 또는 대상의 착오로 인하여 구성요건적 결과의 발생이 처음부터 불가능하였고 실제로 그러한 결과가 발생하였다고 할 수 없으나, 피고인이 행위 당시에 인식한 사정을 놓고 일반인이 객관적으로 판단하여 보았을 때 준강간의 결과가 발생할 위험성이 있었으므로 준강간죄의 불능미수가 성립한다

[대판 2019. 3.28, 2018도16002(전합) 만취한 것으로 오해 사건]

가. 이른바 집단표시에 의한 모욕은, 모욕의 내용이 그 집단에 속한 특정인에 대한 것이라고는 해석되기 힘들고, 집단표시에 의한 비난이 개별구성원에 이르러서는 비난의 정도가 희석되어 구성원 개개인의 사회적 평가에 영향을 미칠 정도에 이르지 아니한 경우에는 구성원 개개인에 대한 모욕이 성립되지 않는다고 봄이 원칙이고, 그 비난의 정도가 희석되지 않아 구성원 개개인의 사회적 평가를 저하시킬 만한 것으로 평가될 경우에는 예외적으로 구성원 개개인에 대한 모욕이 성립할 수 있다. 한편 구성원 개개인에 대한 것으로 여겨질 정도로 구성원 수가 적거나 당시의 주위 정황 등으로 보아 집단 내 개별구성원을 지칭하는 것으로 여겨질 수 있는 때에는 집단 내 개별구성원이 피해자로서 특정된다고 보아야 할 것인데, 그 구체적인 기준으로는 집단의 크기, 집단의 성격과 집단 내에서의 피해자의 지위 등을 들 수 있다(대판 2014.3.27, 2011도15631 아나운서 모욕 사건).

나. 피고인이 개인 블로그의 비공개 대화방에서 상대방으로부터 비밀을 지키겠다는 말을 듣고 일대일로 대화하였다고 하더라도 그 사정만으로 대화 상 대방이 대화내용을 불특정 또는 다수에게 전파할 가능성이 없다고 할 수 없으므로 명예훼손죄의 요건인 공연성을 인정할 여지가 있다

(대판 2008.2.14, 2007도8155 블로그 비밀대화 사건)

다. 피고인이 자신의 카카오톡 계정 프로필 상태메시지에 '학교폭력범은 접촉금지!!!'라는 글과 주먹 모양의 그림말 세 개를 게시했다고 하더라도 그 상태메시지를 통해 피해자의 학교폭력 사건이나 그 사건으로 피해자가 받은 조치에 대해 기재함으로써 피해자의 사회적 가치나 평가를 저하시키에 충분한 구체적인 사실을 드러냈다고 볼 수 없다

(대판 2020.5.28, 2019도12750 학교폭력범은 접촉금지 사건)

라. 통상 기자가 아닌 보통 사람에게 사실을 적시할 경우에는 그 자체로서 적시된 사실이 외부에 공표되는 것이므로 그 때부터 곧 전파가능성을 따져 공연성 여부를 판단하여야 할 것이지만, 그와는 달리 기자를 통해 사실을 적시하는 경우에는 기사화되어 보도되어야만 적시된 사실이 외부에 공표된다고 보아야 할 것어므로 기자가 취재를 한 상태에서 아직 기사화하여 보도하지 아니한 경우에는 전파 가능성이 없다고 할 것이어서 공연성이 없다

(대판 2000.5.16, 99도5622 주간지 인터뷰 사건)

피고인이 금방에서 마치 귀금속을 구입할 것처럼 가장하여 피해자로부터 순금목걸이 등을 건네받은 다음 화장실에 갔다 오겠다는 핑계를 대고 도주한 것이라면, 순금목걸이 등은 도주하기 전까지는 아직 피해자의 점유하에 있었다고 할 것이므로 이를 절도죄로 의율 처단한 것은 정당하다.

(대법원 1994 8.12. 94도1487 금목걸이사건)

절도죄란 재물에 대한 타인의 점유를 침해함으로써 성립하는 것으로

여기서의 '점유'라고 함은 현실적으로 어떠한 재물을 지배하는 순수한 사실상의 관계를 말하는 것으로서

민법상의 점유와 반드시 일치하는 것이 아니다.

물론 이러한 현실적 지배라고 하여도 점유자가 반드시 직접 소지하거나 항상 감수(監守)하여야 하는 것은 아니고,

재물을 사실상으로 지배하는지 여부는 재물의 크기 · 형상, 그 개성의 유무, 점유자와 재물과의 시간적 · 장소적 관계 등을 종합하여

사회통념에 비추어 결정되어야 한다.

(대법원 2012. 4.26 2010도6334 사망 동거남 가방 사건)

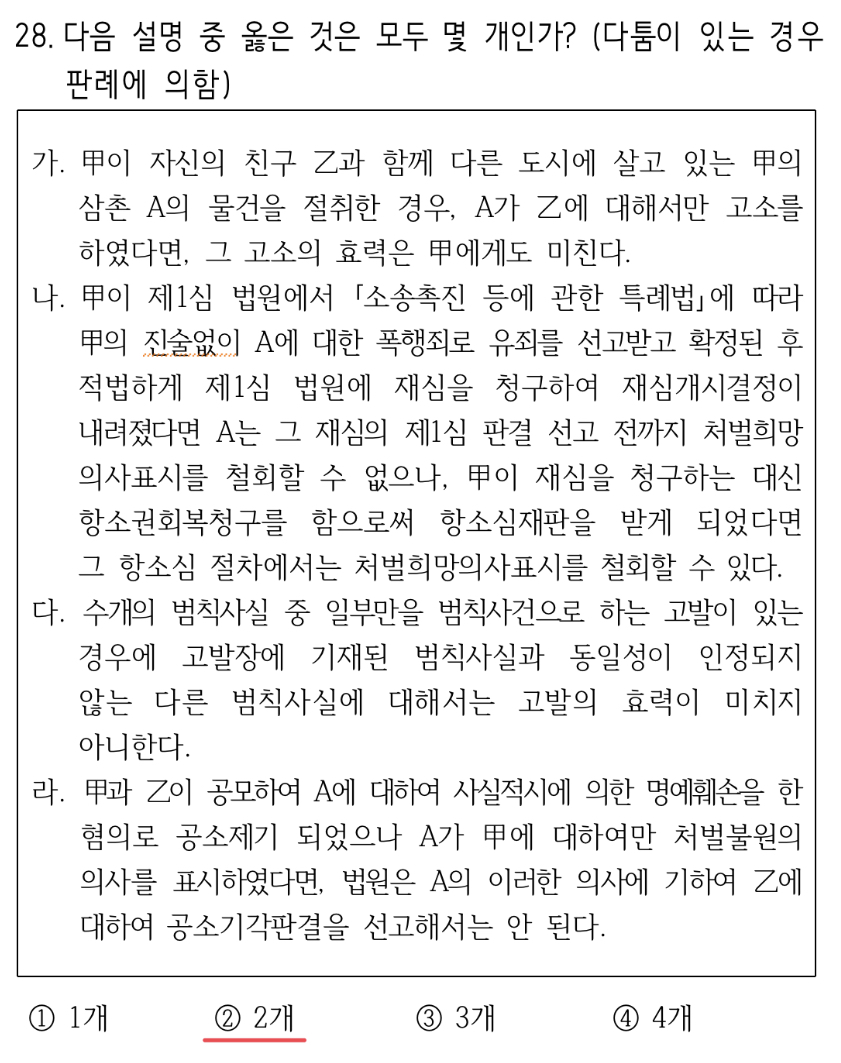

친족상도례

제328조 [친족간의 범행과 고소]

① 직계혈족 배우자, 동거친족, 동거가족 또는 그 배우자간의 제323조의 죄는 그 형을 면제한다.

② 제1항 이외의 친족간에 제323조의 죄를 범한 때에는 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

③ 전2항의 신분관계가 없는 공범에 대하여는 전2항을 적용하지 아니한다.

(1) 적용 범죄

① 형법상 절도죄, 사기죄, 공갈죄, 횡령죄, 배임죄, 장물죄 및 권리행사방해죄에 적용된다

(강도죄, 손괴죄, 점유강취죄, 강제집행면탈죄에는 적용되지 않는다)

나)

라)

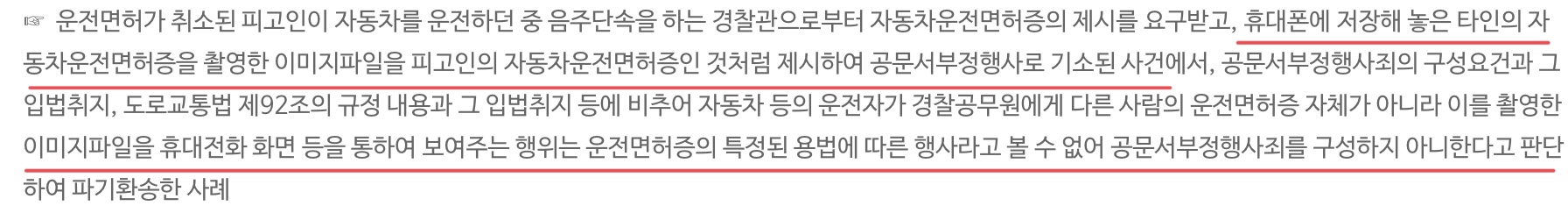

휴대전화 신규 가입신청서를 위조한 후 이를 스캔한 이미지 파일을 제3자에게 이메일로 전송한 경우, 이미지 파일 자체는 문서에 관한 죄의 '문서'에 해당하지 않으나, 이를 전송하여 컴퓨터 화면상으로 보게 한 행위는 이미 위조한 가입신청서를 행사한 것에 해당하므로 위조사문서행사죄가 성립한다.(대법원 2008.10.23. 2008도 5200 휴대폰가입신청서 스캔· 전송 사건)

가. 결혼예식장에서 신부 측 축의금 접수인인 것처럼 행세하면서 축의금을 교부받아 가로챈 것은 사기죄가 아니라 절도죄에 해당한다.

나. 피고인이 야간에 소지하고 있던 손전등과 박스 포장용 노끈을 이용하여 도로에 주차된 차량의 문을 열고 그 안에 들어있는 현금 등을 절취할 것을 마음먹고, 승합차량의 문이 잠겨 있는지 확인하기 위해 양손으로 운전석 문의 손잡이를 잡고 열려고 하던 중 경찰관에게 발각된 경우, 차량 내에 있는재물에 대한 사실상의 지배를 침해하는 데에 밀접한 행위가 개시된 것으로 보아 절도죄의 실행에 착수한 것으로 봄이 상당하다(대판 2009.9.24, 2009 도5595 자동차 손잡이 사건IIT).

다. 원심이 피고인들이 수회에 걸쳐 "총을 훔쳐 전역 후 은행이나 현금수송차량을 털어 한탕 하자"는 말을 나눈 정도만으로는 강도음모를 인정하기에 부족하다고 판단한 것은 정당하다.

(대법원 1999.11.12. 99도3801 꼴통 군인들 사건)

라. 장물취득죄에서 '취득' 이라 함은 장물의 점유를 이전 받음으로써 그 장물에 대하여 사실상 처분권을 획득하는 것을 의미하는데, 이 사건의 경우 본범의 사기행위는 피고인이 예금계좌를 개설하여 본범에게 양도한 방조행위가 가공되어 본범에게 편취금이 귀속되는 과정 없이 피고인이 피해자로부 터 피고인의 예금계좌로 돈을 송금받아 취득함으로써 종료되는 것이고, 그 후 피고인이 자신의 예금계좌에서 위 돈을 인출하였다 하더라도 이는 예금명의자로서 은행에 예금반환을 청구한 결과일 뿐 본범으로부터 위 돈에 대한 점유를 이전받아 사실상 처분권을 획득한 것은 아니므로, 피고인의 위와 같은 인출행위를 장물취득죄로 벌할 수는 없다(대판 2010.12.9. 2010도6256)

절도 범인으로부터 장물보관 의뢰를 받은 자가 그 정을 알면서 이를 인도받아 보관하고 있다가 임의 처분하였다 하여도 장물보관죄가 성립하는 때에는 이미 그 소유자의 소유물 추구권을 침해하였으므로 그 후의 횡령행위는 불가벌적 사후행위에 불과하여 별도로 횡령죄가 성립하지 않는다

(대판 2004.4.9. 2003도8219)

마. 강제집행면탈죄는 위태범으로서 현실적으로 민사소송법에 의한 강제집행 또는 가압류 가처분의 집행을 받을 우려가 있는 객관적인 상태 아래, 즉 채권자가 본안 또는 보전소송을 제기하거나 제기할 태세를 보이고 있는 상태에서 주관적으로 강제집행을 면탈하려는 목적으로 재산을 은닉, 손괴, 허위양도하거나 허위의 채무를 부담하여 채권자를 해할 위험이 있으면 성립하고, 반드시 채권자를 해하는 결과가 야기되거나 행위자가 어떤 이득을 취하여야 범죄가 성립하는 것은 아니다(대판 2012.6.28, 2012도3999 송달· 양도 동일날짜 사건)

가. 어떤 예금계좌에 돈이 착오로 잘못 송금되어 입금된 경우에는 그 예금주와 송금인 사이에 신의칙상 보관관계가 성립한다고 할 것이므로, 피고인이 송금 절차의 착오로 인하여 피고인 명의의 은행 계좌에 입금된 돈을 임의로 인출하여 소비한 행위는 횡령죄에 해당하고, 이는 송금인과 피고인 사이에 별다른 거래관계가 없다고 하더라도 마찬가지이다(대판 2010.12.9, 2010도891 300만달러 송금착오 사건)

다. 채무자가 금전채무를 담보하기 위하여 그 소유의 동산을 채권자에게 양도담보로 제공함으로써 채권자인 양도담보권자에 대하여 담보물의 담보가치를 유지 · 보전할 의무 내지 담보물을 타에 처분하거나 멸실 ·훼손하는 등으로 담보권 실행에 지장을 초래하는 행위를 하지 않을 의무를 부담하게 되었더라도, 이를 들어 채무자가 통상의 계약에서의 이익대립관계를 넘어서 채권자와의 신임관계에 기초하여 채권자의 사무를 맡아 처리하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 채무자를 배임죄의 주체인 '타인의 사무를 처리하는 자'에 해당한다고 할 수 없고, 그가 담보물을 제3자에게 처분하는 등으로 담보가치를 감소 또는 상실시켜 채권자의 담보권 실행이나 이를 통한 채권실현에 위험을 초래하더라도 배임죄가 성립한다고 할 수 없다

(대판 2020.2.20, 2019도9756)

3) 카드회원이 일시적인 자금궁색 등의 이유로 그 채무를 일시적으로 이행하지 못하게 되는 상황이 아니라 이미 과다한 부채의 누적 등으로 신용카드 사용으로 인한 대출금채무를 변제할 의사나 능력이 없는 상황에 처하였음에도 불구하고 신용카드를 사용하였다면, 사기죄에 있어서 기망행위 내지 편취의 범의를 인정할 수 있다.

(대법원 2006. 3.24. 2006도282 나중에 마구잡이 카드사용사건II)

1) 법원을 기망하는 것은 반드시 허위의 증거를 이용하지 않더라도 당사자의 주장이 법원을 기망하기에 충분한 것이라면 기망수단이 된다.

(대법원 2004. 6.24. 2002도4151 보복 지급명령 신청사건)

2) 식육식당을 경영하는 피고인이 사실은 수입소고기를 판매하면서, 음식점에서 한우만을 취급한다는 취지의 상호를 사용하고 광고선전판, 식단표 등에도 한우만을 사용한다고 기재한 경우, 이러한 광고는 그 사술의 정도가 사회적으로 용인될 수 있는 상술의 정도를 넘는 것이다.

(대법원 1997. 9. 9. 97도1561 고향한우마을 사건)

경찰관직무집행법(이하 '법' 이라 한다) 제3조 제4 항은 경찰관이 불심검문을 하고자 할 때에는 자신의 신분을 표시하는 중표를 제시하여야 한다고 규정하고, 경찰관직무집행법 시행령 제5조는 위법에서 규정한 신분을 표시하는 증표는 경찰관의 공무원증이라고 규정하고 있는데, 불심검문을 하게 된 경위, 불심검문 당시의 현장상황과 검문을 하는 경찰관들의 복장, 피고인이 공무원증 제시나 신분 확인을 요구 하였는지 여부 등을 종합적으로 고려하여, 검문하는 사람이 경찰관이고 검문하는 이유가 범죄행위에 관한 것임을 피고인이 충분히 알고 있었다고 보이는 경우에는 신분증을 제시하지 않았다고 하여 그 불심검문이 위법한 공무집행이라고 할 수 없다

(대판 2014.12.11. 2014도7976).

경찰관직무집행법(이하 '법' 이라고 한다)의 목적, 법 제1조 제1항, 제2항, 제3조 제1항, 제2항, 제3항, 제7항의 내용 및 체계 등을 종합하면, 경찰관이 법 제3조 제1항에 규정된 대상자(이하 '불심검문 대상자' 라 한다) 해당 여부를 판단할 때에는 불심검문 당시의 구체적 상황은 물론 사전에 얻은 정보나 전문적 지식 등에 기초하여 불심검문 대상자인지를 객관적 . 합리적인 기준에 따라 판단하여야 하나, 반드시 불심검문 대상자에게 형사소송법상 체포나 구속에 이를 정도의 혐의가 있을 것을 요한다고 할 수는 없다

(대판 2014. 02.27. 2011도139999)

영상녹화

조서작성

① 검사 또는 사법경찰관은 미리 피의자에게 알려주고 피의자의 진술을 영상녹화할 수 있음

② 조사의 개시부터 종료까지의 전 과정 및 객관적 정황을 영상녹화해야 함

③ 영상녹화가 완료된 때에는 피의자 또는 변호인 앞에서 지체 없이 그 원본을 봉인하고 피의자로 하여금 기명날인 또는 서명하게 해야 함

④ 피의자 또는 변호인의 요구가 있는 때에는 영상녹화물을 재생하여 시청하게 해야 함. 이 경우 그 내용에 대하여 이의를 진술하는 때에는 그 취지를 기재한 서면을 첨부해야 함

⑤ 영상녹화물은 조서의 진정성립 등의 증명방법으로 사용될 수 있고 또한 피고인이 진술함 에 있어서 기억이 명백하지 아니한 사항에 관하여 기억환기용 수단으로 사용될 수 있음

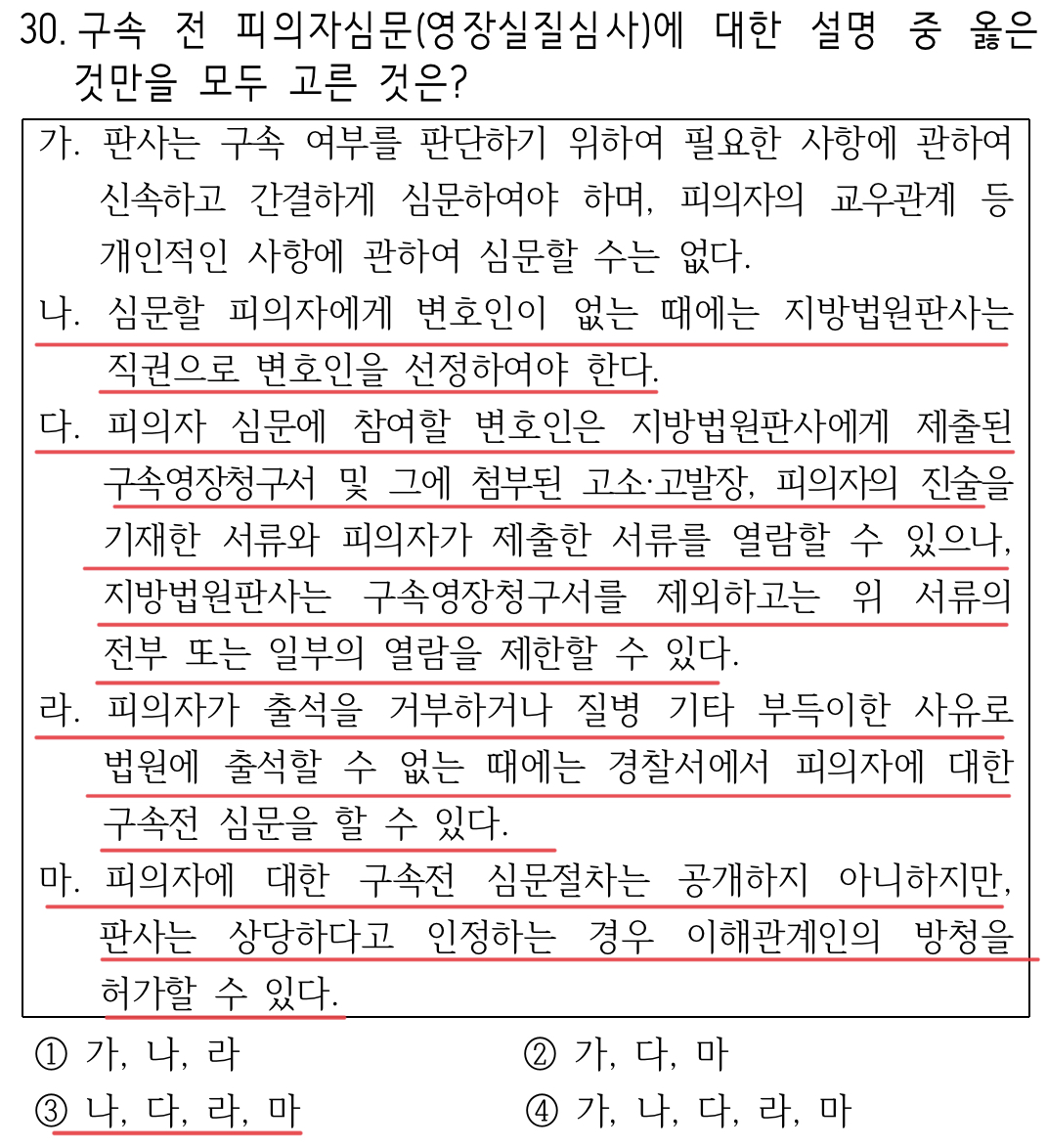

가. 판사는 증거인멸 또는 도망의 염려를 판단하기 위하여 필요한 때에는 피의자의 경력, 가족관계나 교우관계 등 개인적인 사항에 관하여 심문할 수 있다(형사소송규치 제96조의16 제2항).

현행범 체포현장이나 범죄장소에서도 소지자 등이 임의로 제출하는 물건은 형사소송법 제218조에 의하여 영장 없이 압수할 수 있고, 이 경우에는 검사나 사법경찰관이 사후에 영장을 받을 필요가 없다

(대판 2016.2.18, 2015도13726 바지선 필로폰 밀수 사건)

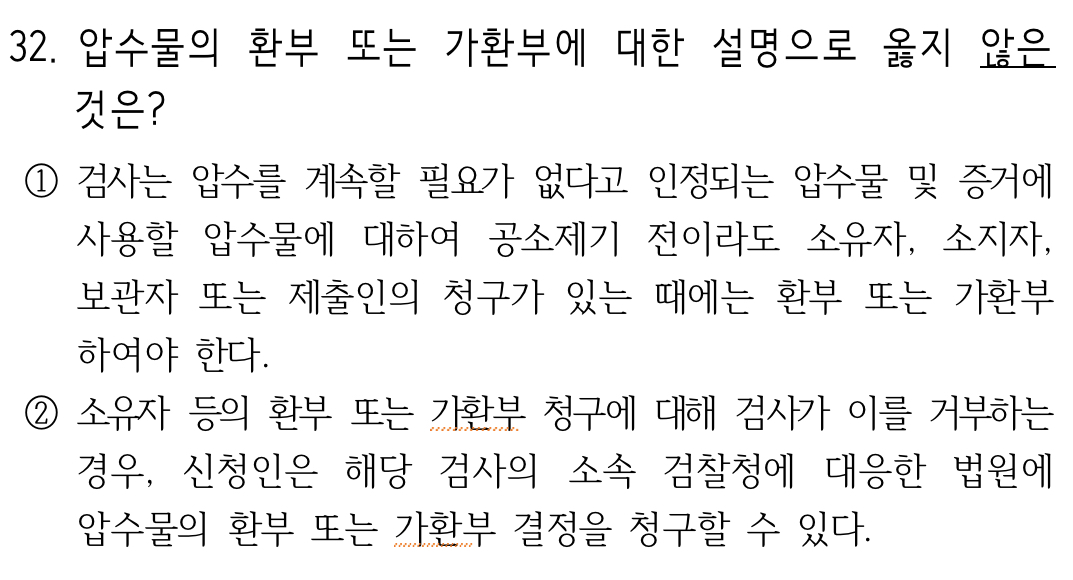

4) 압수한 장물은 피해자에게 환부할 이유가 명백한 때에는 피고사건의 종결 전이라도 결정으로 피해자에게 환부할 수 있다(형사소송법 제134조, 압수장물의 피해자환부). 이는 검사 또는 사법경찰관의 압수에도 마찬가지이므로(형사소송법 제219 조, 단 사경의 위탁보관 · 폐기처분 · 대가보관 · 가환부 · 환부 · 압수장물피해자환부는 검사의 지휘 요, 동조 단서), '공소제기 전' 수사기관이 판단하여 압수한 장물을 피해자에게 환부할 이유가 명백한 때에는 '결정으로 피해자에게 환부할 수 있다.' 요컨대, 압수장물의 환부절차는 '임의적 환부결정'에 의한다.

2) 가,나,다

형사소송법 제311조(법원 또는 법관의 조서)

공판준비 또는 공판기일에 피고인이나 피고인 아닌 자의 진술을 기재한 조서와 법원 또는 법관의 검증의 결과를 기재한 조서는 증거로 할 수 있다.

제184조 및 제221조의2의 규정에 의하여 작성한 조서도 또한 같다.

4) 수사보고서에 검증의 결과에 해당하는 기재가 있는 경우, 그 기재 부분은 검찰사건사무규칙 제17조에 의하여 검사가 범죄의 현장 기타 장소에서 실황조사를 한 후 작성하는 실황조서 또는 사법경찰관리집무규칙 제49조 제1항, 제2항에 의하여 사법경찰관이 수사상 필요하다고 인정하여 범죄현장 또는 기타 장소에 임하여 실황을 조사할 때 작성하는 실황조사서에 해당하지 아니하며, 단지 수사의 경위 및 결과를 내부적으로 보고하기 위하여 작성된 서류에 불과하므로 그 안에 검증의 결과 에 해당하는 기재가 있다고 하여 이룰 형사소송법 제312조 제1항(현 제312조 제6항)의 '검사 또는 사법경찰관이 검증의 결과를 기재한 조서'라고 할 수 없을 뿐만 아니라 이를 같은 법 제313조 제1항의 '피고인 또는 피고인이 아닌 자가 작성한 진술서나 그 진술을 기재한 서류'라고 할 수도 없고, 같은 법 제311조, 제315조, 제316조의 적용대상이 되지 아니함이 분명하므로 그 기재 부분은 증거로 할 수 없다(대법원 2001.5.29, 2000도2933).

3) 판례는 비진술증거인 증거물에 대해서도 증거동의의 대상이 된다고 본다(대법원 2007.7.26, 2007도3906).

4) 형사소송법 제312조 제2항(현 제3항)은 검사 이외의 수사기관이 작성한 당해 피고인에 대한 피의자신문조서를 유죄의 증거로 하는 경우뿐만 아니라 검사 이외의 수사기관이 작성한 당해 피고인과 공범관계에 있는 다른 피고인이나 피의자에 대한 피의자신문조서를 당해 피고인에 대한 유죄의 증거로 채택할 경우에도 적용되는바, 당해 피고인과 공범관계가 있는 다른 피의자에 대한 검사 이외의 수사기관 작성의 피의자신문조서는 그 피의자의 법정진술에 의하여 그 성립의 진정이 인정되더라도 당해 피고인이 공판기일에서 그 조서의 내용을 부인하면 증거능력이 부정되므로 그 당연한 결과로 그 피의자신문 조서에 대하여는 사망 등 사유로 인하여 법정에서 진술할 수 없는 때에 예외적으로 증거능력을 인정하는 규정인 형사소송 법 제314조가 적용되지 아니한다(대법원 2004.7.15, 2003도7185 전원합의체).

3) 丙의 공판정 증언은 피고인 甲의 자백 자체는 아니지만 피고인 甲의 자백을 내용으로 하는 진술에 불과하므로 피고인 甲의 자백에 대한 보강증거가 될 수 없다. "피고인이 범행을 자인하는 것을 들었다는 피고인 아닌 자의 진술내용은 형사소송법 제310조의 피고인의 자백에는 포함되지 아니하나 이는 피고인의 자백의 보강증거로 될 수 없다(대법원 1981.7.7, 81도 1314).

부동산의 명의수탁자가 부동산을 제3자에게 매도하고 매매를 원인으로 한 소유권이전등기까지 마쳐 준 경우, 명의신탁의 법리상 대외적으로 수탁자에게 그 부동산의 처분권한이 있는 것임이 분명하고, 제3자로서도 자기 명의의 소유권이전등기가 마쳐진 이상 무슨 실질적인 재산상의 손해가 있을 리 없으므로 그 명의신탁 사실과 관련하여 신의칙상 고지의무가 있다거나 기망행위가 있었다고 볼 수도 없어서 그 제3자에 대한 사기죄가 성립될 여지가 없고, 나아가 그 처분시 매도인(명의수탁자)의 소유라는 말을 하였다고 하더라도 역시 사기죄가 성립하지 않으며, 이는 자동차의 명의수탁자가 처분한 경우에도 마찬가지이다(대법원 2007.1.11, 2006도4498)

1) 형법 제156조에서 정한 무고죄는 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 허위의 사실을 신고하는 것을 구성요건으로 하는 범죄이다. 자기 자신으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 허위의 사실을 신고하는 행위, 즉 자기 자신을 무고하는 행위는 무고죄의 구성요건에 해당하지 않아 무고죄가 성립하지 않는다. 따라서 자기 자신을 무고하기로 제3자와 공모하고 이에 따라 무고행위에 가담하였더라도 이는 자기 자신에게는 무고죄의 구성요건에 해당하지 않아 범죄가 성립할 수 없는 행위를 실현하고자 한 것에 지나지 않아 무고죄의 공동정범으로 처벌할 수 없다(대법원 2017.4.26, 2013도12592).

출처 -갓대환형법 기출, 정주형NFT 형법, 백광훈 경찰형사법

728x90

반응형

'오늘도 읽는다 > 형법' 카테고리의 다른 글

| 정범 및 공범 (0) | 2022.10.29 |

|---|---|

| 형법 총론 - 업무로 인한 행위 (0) | 2022.10.21 |

| 형법 오답노트 - 업무방해죄, 친족상도례, 강도의 죄 (0) | 2022.06.29 |

| [ 22년 경찰특공대 ] 형법 기출문제 (1) | 2022.06.24 |

| 위법성조각사유(정당화사유) (0) | 2022.05.03 |